Практическое исследование влияния оперативной памяти на быстродействие Intel Core i9-12900K: недорогая DDR4-3200 против дорогой DDR5-5200

Смена стандартов оперативной памяти на рынке персональных компьютеров происходит регулярно — и всегда по одной и той же схеме. Есть условная версия «N» — за много лет использования вылизанная до блеска, недорого продающаяся на каждом углу, но уже порядком надоевшая некоторым поборникам новизны, и постепенно становящаяся тормозом для реализации чего-то новенького. В запасниках у разработчиков есть версия «N+1» — формально улучшенная, но ее еще нужно научиться производить в массовых количествах. Поэтому никто и не спешит с внедрением — да и незачем вроде. Но как только на N+1 готовы перейти производители процессоров и внедряют ее поддержку в свои продукты, так сразу начинается форменная горячка. Оказывается, что производство нужно наладить, в процессе находятся какие-то подводные камни… в общем первое время на рынке наблюдается дефицит и соответствующие цены. Позднее оказывается, что и особого повода для спешки нет — поскольку процессоры с N и N+1 первое время работают примерно одинаково. Стихают голоса энтузиастов — на первый план выходят сторонники разумной экономии. Утверждающие, что нечего было и торопиться. Через некоторое время, впрочем, производственные проблемы решаются, новые модули производятся все большими тиражами, получается снизить себестоимость и цены до уровня старых, поддержка устаревшего стандарта исчезает — и все затихает на несколько лет. До следующей смены.

Но есть ли альтернативы? По большому счету, нет. Производителям памяти нет смысла лезть поперед батьки в пекло — пока новый стандарт никем не поддерживается, не нужно и производство начинать. А производители процессоров понимают, что на первых этапах всегда будут шероховатости — почему и начинают переход еще до того, как совсем «припрет». Пусть даже в итоге польза от него оказывается незаметной — тут важно само по себе решение проблемы курицы и яйца. Чтоб она не стала слишком серьезной, обычно приходится как раз какое-то время поддерживать и N, и N+1 хотя бы процессорами. На розничном рынке комплектующих на помощь приходят еще и производители плат обычно, выпускающие продукты со слотами двух типов сразу (хоть это и не рекомендуется). В общем, как-то все переживается. Ранее переживалось — и при переходе с SDRAM на DDR SDRAM, и при внедрении DDR2, и позднее при освоении DDR3, а затем и DDR4…

Сейчас настало время DDR5 — и все повторится снова. В перспективе новый стандарт имеет заметные преимущества перед старым, поскольку обеспечивает увеличение пропускной способности при тех же частотах на четверть, да и частоты тоже намного выше. Конечно, речь тут идет про эффективные частоты — сами кристаллы DRAM давно уже существенным образом не меняются, так что реальные частоты каждого за много лет подросли разве что со 100 до 200 МГц. Зато постоянно увеличивается количество банков и улучшаются схемы предвыборки, что и позволяет «выжимать» из тех же чипов больше в плане пропускной способности. А вот улучшения задержек переход на новые стандарты памяти не приносит — с ними давно уже принято бороться в первую очередь многоуровневым кэшированием и т. п. Обычно при каждой смене стандарта задержки только увеличиваются —, а потом уже снижаются в процессе отладки производства и перехода на более высокие частоты.

Потенциально DDR5 может оказаться более экономичной благодаря снижению питания микросхем, причем более высокое качество питания будет обеспечиваться переносом контроллера питания непосредственно в модуль. Заодно это (вместе с удвоением количества групп банков) позволит повысить емкость каждого модуля без каких-либо дополнительных ухищрений (типа LRDIMM) с 64 до 256 ГБ. Для работы больших объемов на высоких скоростях расширяется система контроля четности: если сейчас 8 бит ЕСС приходится на один канал шириной 64 бита, то в новом стандарте — уже на канал шириной 32 бита. При этом ширина шины данных у каждого модуля остается «старой» — просто каждый модуль становится двухканальным на внутреннем уровне. Такой подход не меняет пиковую ПСП и остается «согласованным» с длиной строки кэш-памяти, но может со временем дать определенный выигрыш в многозадачном окружении сам по себе.

В общем, видно, что многие преимущества в первую очередь ориентированы на серверный рынок — что неудивительного, поскольку эти системы наиболее критичны к скорости и емкости памяти. Что с того обычному пользователю? Прямо сейчас — почти ничего. За исключением увеличения пиковой пропускной способности раза в полтора, но это только если сравнивать официальные спецификации: на деле частотный потенциал DDR4 не заканчивается на уровне 3200 МГц. Собственно, порядка 4 ГГц давно уже получается без особых проблем — пусть и неофициально. Если же с проблемами есть желание и возможность побороться, то и 5 ГГц для существующей (а не какой-то перспективной) DDR4 тоже давно достижимы (пусть и ограниченно, но в ПК эти ограничения не критичны). При этом задержки при работе на одинаковой эффективной частоте для DDR5 намного выше, да и на более высоких частотах пока тоже выше, т. е. для полной компенсации такого эффекта нужно будет выйти где-то на уровень DDR5–6000, что массово и недорого случится даже не завтра, а хорошо если послезавтра. А сегодня розничные цены самого простого и недорогого (относительно недорогого) модуля DDR5–4800 находятся на уровне двух таких же по емкости того же производителя, но уже «элитных» DDR4–4000. Дефицит: сначала нужно наладить производство и поставки. Да еще и себестоимость модулей DDR5 объективно выше, чем у DDR4 — собственный контроллер питания имеет не только преимущества. Со временем благодаря эффекту массового производства эту проблему получится ослабить, но пока она очень заметна.

В общем и целом, первым покупателям придется оплатить «плюшки» для последующих. Или не оплачивать — на рынке сейчас есть лишь одна линейка десктопных процессоров с поддержкой DDR5, но она же способна работать и с DDR4. И вряд ли она с DDR4 будет работать сильно хуже — понятно, что в Intel постарались сделать так, чтобы новая память была лучше старой, однако не все зависит только от Intel. При такой разнице в ценах можно поставить в систему больше DDR4, что будет иметь значение во многих «серьезных» задачах, а также можно не ограничиваться режимом DDR4–3200. Тем более, что разгонять память «разрешено» уже не только на топовых платах с чипсетами Z-линейки — подойдут все, за исключением Н510 для LGA1200 и H610 для LGA1700, но их покупателям, как нам кажется, вовсе не до разгона чего-либо, да и не до «элитных» модулей в принципе, так что разница в цене памяти дойдет в их случае и вовсе до трех-четырех раз — чего самого по себе более чем достаточно.

Участники тестирования

Для сегодняшнего тестирования мы решили ограничиться штатной DDR4–3200. Более того — даже постарались немного подыграть DDR5, хотя бы в меру нынешних возможностей. Для первых тестов LGA1700 мы использовали комплект Kingston Fury Beast Black, поддерживающий два режима: DDR5–4800 CL38 и DDR5–5200 CL40 — вот обоими и воспользуемся сегодня (заодно сравнив их друг с другом). Это, кстати, один из самых недорогих комплектов DDR5, который можно относительно свободно пойти и купить в любой момент без предварительных заказов и ожидания — 31999 рублей за 32 ГБ. В общем, считать просто — рупь за мегабайт:)

А DDR4 возьмем простую и недорогую — TeamGroup T-Create Classic безо всяких XMP-профилей, но DDR4–3200 CL22 прямо по JEDEC. Такие комплекты 32 ГБ есть в ассортименте многих производителей, стоят они в среднем порядка 10 тысяч рублей, т. е. втрое дешевле, нежели Kingston Fury Beast Black. В общем, задачу сэкономить решают сразу. И с точки зрения массового покупателя, как нам кажется, на этом сравнение можно закончить — разница в цене этих двух комплектов несколько больше, чем стоимость Core i5–12400. Или (если взглянуть с другой стороны) позволяет приобрести Core i7–12700K вместо Core i5–12600K. В такой ситуации оценивать разницу в производительности собственно памяти просто смешно. Со временем — может быть. Но не сейчас.

Может, хотя бы геймерам пригодится? Тоже вряд ли — поскольку даже в наше веселое время без каких-либо сложностей тысяч за 25–30 тысяч можно приобрести, например, видеокарту на базе GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT. Ни первое, ни второе далеко не мечта требовательного покупателя —, но в бюджетном игровом компьютере они придутся более-менее к месту. А интегрированная графика — точно нет.

В общем, рациональные причины доплачивать за DDR5 на данный момент отсутствуют — вне зависимости от того, насколько хорошо она способна работать. Ну, разве что у покупателя вообще все хорошо: он спокойно может купить (и покупает!) топовую плату, топовый процессор, мощную видеокарту, один или несколько самых-самых SSD достаточной емкости. И вообще все, что может пригодиться ему в обозримой перспективе, покупается сразу, так что улучшать уже нечего —, а деньги еще остались. И хочется вложить их сразу в перспективность, благо возможность такая есть.

Получит ли такой гипотетический покупатель на самом деле хоть что-то даже в сравнении с недорогой и «простой» DDR4? Это мы и решили проверить, взяв Core i9–12900K и пару системных плат: Asus ROG Maximus Z690 и Asus TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4. Для максимальной корректности подошла бы combo-плата, поскольку разные модели могут вести себя по-разному, но пока ничего подходящего на рынке не наблюдается. Да и «работает» это обычно в одну сторону: платы с поддержкой DDR5 обычно дороже и сильнее «накручены», а вот DDR4 тяготеет к бюджетному сегменту. Еще одна причина, по которой, может быть, придется покупать DDR5 прямо сейчас — если есть серьезные требования именно к плате, так что среди недорогих моделей ничего подходящего найти не удается. Хотя и это само по себе еще сильнее разводит потенциальные сферы применения DDR4 и DDR5 дальше друг от друга, поскольку большинство продаж плат приходится как раз на недорогие модели. А выпускать недорогую плату под дорогую память смысла нет — поэтому пока для большинства покупателей вопрос выбора самой памяти вообще будет сугубо теоретическим. За исключением самой верхушки топового сегмента.

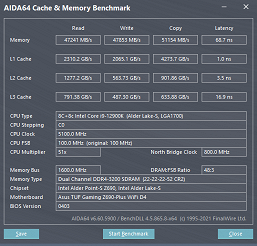

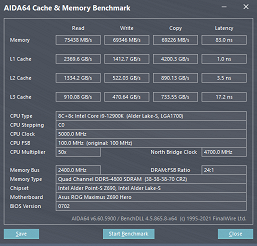

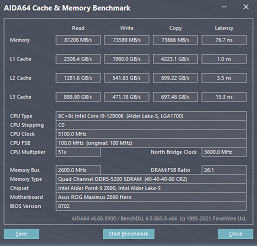

Низкоуровневые тесты

Для беглой оценки мы воспользовались бенчмарком в AIDA64. Пропускная способность DDR5 впечатляет — особенно в режиме DDR5–5200. Задержки в нем тоже снижаются —, но только если сравнивать с режимом DDR5–4800, который мы и использовали ранее в большинстве тестов. DDR4 даже с такими консервативными таймингами все равно впереди. А ведь это далеко не предел — видели мы и менее 55 нс на тоже в целом недорогих комплектах. Когда-нибудь и на DDR5 увидим —, но точно не сегодня (и деньги не помогут). А как это сказывается в реальных приложениях — сейчас оценим.

Методика тестирования

Методика тестирования компьютерных систем образца 2020 года

Методика тестирования подробно описана в отдельной статье. Единственное внесенное нами для части материалов изменение — использование Windows 11. Соответственно, и результаты всех тестов в общую таблицу мы не вносили — они доступны в отдельной (как обычно, в формате Microsoft Excel). Непосредственно же в статьях мы используем обработанные результаты: нормированные относительно референсной системы (Intel Core i5–9600K с 16 ГБ памяти, видеокартой AMD Radeon Vega 56 и SATA SSD) и сгруппированные по сферам применения компьютера. Соответственно, на всех диаграммах, относящихся к приложениям, приведены безразмерные баллы, так что здесь везде «больше — лучше». А игровые тесты с этого года мы окончательно переводим в опциональный статус (причины чего разобраны подробно в описании тестовой методики), так что по ним будут только специализированные материалы.

iXBT Application Benchmark 2020

| Баллы (100 = Core i5–9600K; больше — лучше) | |

|---|---|

| DDR4–3200 | 266,2 |

| DDR5–4800 | 266,6 |

| DDR5–5200 | 267,6 |

Как и следовало ожидать, работой целиком и полностью загружен процессор — задача памяти всего лишь подавать снаряды. И время, когда с этим перестанет справляться двухканальная DDR4–3200, в подобных задачах наступит очень нескоро.

| Баллы (100 = Core i5–9600K; больше — лучше) | |

|---|---|

| DDR4–3200 | 308,7 |

| DDR5–4800 | 309,4 |

| DDR5–5200 | 309,7 |

Рендеринга это тем более касается. Да — система памяти в таких задачах работает с высокой нагрузкой. Однако пока еще это не тот случай, когда настольным процессорам может более быстрая память может стать жизненно необходимой.

| Баллы (100 = Core i5–9600K; больше — лучше) | |

|---|---|

| DDR4–3200 | 215,0 |

| DDR5–4800 | 234,9 |

| DDR5–5200 | 237,1 |

А вот пример совсем иного рода — увесистые (на общем фоне) 10%. Не то, чтоб это могло оправдать нынешнюю разницу в цене. Но в перспективе — понятно, кому к новой памяти стоит присматриваться в первую очередь. Хотя если посмотреть подробные результаты, видно, что львиная доля ускорения приходится на Vegas: остальные приложения к скорости памяти более устойчивы. Но тот или иной эффект есть везде — просто более или менее скромный.

| Баллы (100 = Core i5–9600K; больше — лучше) | |

|---|---|

| DDR4–3200 | 183,7 |

| DDR5–4800 | 223,5 |

| DDR5–5200 | 223,7 |

Ускорение еще заметнее — и снова неравномерное: Lightroom ускоряется в полтора раза (практически линейный рост), а остальные две программы — лишь на 10%. Объяснимо — многопоточная «проявка» и обработка RAW требует быстрого доступа к оперативной памяти: в которой весь процесс и происходит. Собственно, и Photoshop все изображения держит в памяти в «распакованном» виде, так что существенно ускориться ему мешает лишь последовательный режим работы в данном тесте (в отличие от Lightroom, пакетный режим данной программы обрабатывает фотографии одну за другой, а не параллельно). В любом случае, повторимся, прирост производительности есть во всех программах работы с фото — и выше он был во всех программах работы с видео. Так что для производства мультимедийного контента новый стандарт небесполезен: хотя основная нагрузка по-прежнему ложится на процессор и иногда на GPU, но их нужно уметь быстро обеспечивать данными для работы. Причем здесь как раз увеличение ПСП важнее, чем задержки. С другой стороны, в этих задачах и объем памяти тоже имеет значение, так что при сегодняшней разнице цен за одинаковые деньги система с DDR4 может оказаться быстрее, чем снабженная DDR5 — это тоже необходимо учитывать на практике.

| Баллы (100 = Core i5–9600K; больше — лучше) | |

|---|---|

| DDR4–3200 | 372,5 |

| DDR5–4800 | 389,3 |

| DDR5–5200 | 393,2 |

Нечто среднее между первой и второй парами — прирост есть, но небольшой. Впрочем, падения тоже нет — уже достаточно. Теоретически. Практически, повторимся, при нынешней разнице цен это можно и вовсе во внимание не принимать, а при ее сокращении или исчезновении доводов в пользу DDR5 будет много и без производительности.

| Баллы (100 = Core i5–9600K; больше — лучше) | |

|---|---|

| DDR4–3200 | 198,4 |

| DDR5–4800 | 228,4 |

| DDR5–5200 | 230,2 |

Немного неожиданный результат — все-таки архиваторы обычно сильнее реагируют на задержки, чем на ПСП. С другой стороны, очевидно, что «выжимать» все возможное из DDR4 от Intel не требовалось — для Alder Lake это, по сути, режим совместимости, т. е. работает и ладно. Наоборот — был стимул и немного замедлить такую работу по умолчанию. Что мы усугубили недорогим комплектом DDR4, причем без ручной настройки. Как оказалось, даже в этом случае в паре с топовым процессором линейки DDR4 сложно проиграть много. Так что считать ее объективно устаревшей не выходит.

| Баллы (100 = Core i5–9600K; больше — лучше) | |

|---|---|

| DDR4–3200 | 259,4 |

| DDR5–4800 | 271,8 |

| DDR5–5200 | 273,2 |

В очередной раз убеждаемся, что 10% — это еще хороший результат. В этой группе, например, на такую величину ускорились лишь два приложения из четырех, а остальные замену памяти просто не заметили.

| Баллы (100 = Core i5–9600K; больше — лучше) | |

|---|---|

| DDR4–3200 | 250,7 |

| DDR5–4800 | 270,0 |

| DDR5–5200 | 271,5 |

Усреднение «хороших» и «плохих» результатов дает общую разницу в 8%. Как ни крути, но немного. И часть проигрыша DDR4 можно «отыграть» даже на этих модулях, поработав с ручными настройками. Учитывая же особенности нынешнего ценообразования, это не единственный возможный метод :) В общем, DDR5 в среднем работает не хуже DDR4 — это можно утверждать точно, но не более того. На деле же все очень сильно зависит от конкретного характера нагрузок — часть вообще очень «устойчива» к памяти, часть же продемонстрировала заметный прирост. Хотя и он в основном заметен исключительно на фоне среднего, но ускорение почти в полтора раза на нашем тесте Lightroom мы тоже увидели. Т. е., повторимся, «гоняться» за новой памятью только ради скорости пока рановато. Но причины для ее покупки могут быть уже сейчас. И хуже от этого точно не станет — в некоторых случаях может получиться даже лучше, пусть и непропорционально затратам.

Энергопотребление и энергоэффективность

| Максимальная мощность | Минимальная мощность | Средняя мощность | |

|---|---|---|---|

| DDR4–3200 | 296,9 | 53,8 | 207,8 |

| DDR5–4800 | 303,0 | 63,5 | 230,3 |

| DDR5–5200 | 307,0 | 64,0 | 233,8 |

Теоретически DDR5 более энергоэффективна, практически же само по себе энергопотребление памяти на фоне других компонентов системы невелико. Особенно если речь идет о Core i9–12900K — славном своим выдающимся аппетитом. И особенно его аппетит заметен в тех случаях, когда у него получается работать быстрее — то есть как раз с DDR5. К чему еще прибавляется некоторая разница между системными платами и т. п. В общем, мы получили +8% к производительности — и +11% к среднему энергопотреблению. Хотя, повторим, к этим результатам нужно относиться очень осторожно — он верен для конкретных сборок на конкретной паре плат. Бо́льшую точность дало бы использование одной платы со слотами двух типов, но появятся ли такие — неизвестно (при переходе от DDR3 к DDR4 были, но с тех пор много воды утекло, так что и «обычные»-то платы стали намного сложнее и дороже). С практической точки зрения это означает, что на такие нюансы можно не обращать внимания. В портативных компьютерах внедрение DDR5 может принести какую-то пользу, освоение LPDDR5 — тем более, но десктоп — это не тот вид техники, где стоит обращать внимание на потребление памяти. На общем фоне его сложно заметить.

Итого

Как уже было сказано в начале, нынешние цены DDR5 могут привести к тому, что процесс выбора памяти закончится, даже не начавшись. С другой стороны, аналогичной была ситуация и с внедрением DDR4, а ранее — DDR3, а еще ранее — DDR2… «Повезло» на платформе Intel лишь самой первой DDR SDRAM, да и то лишь потому, что до этого приходилось выбирать между обычной SDRAM (уже слишком медленной) и RDRAM (в итоге так и «не взлетевшей»). И «обкатывалась» DDR на самом деле за счет покупателей AMD Athlon 64 — к Pentium 4 ее подали уже готовой. Позднее же как раз AMD старалась не спешить с поддержкой новых типов памяти, так что именно для нее процесс проходил более гладко. То же самое случится и в наступившем году, когда LGA1700 уже собирает все переходные шишки, а АМ5 лишь готовится к выходу на рынок.

Но кто-то процесс должен начинать — из-за проблемы курицы и яйца. По большому счету, внедрение поддержки DDR5 могло начаться и ранее. Изначально индустрия к этому готовилась, ориентируясь этак на 2017—2018 годы. Даты (совершенно внезапно!) похожи на предполагавшиеся сроки освоения компанией Intel 10-нанометрового техпроцесса. Но этот процесс, мягко говоря, затянулся, так что решено было не слишком торопиться. С другой стороны, задержка пошла на пользу: три года назад мы увидели бы ровно то же самое, только в еще более гротескном виде. Но, конечно, если бы все было так, как хотелось, то и ситуация на процессорном рынке была бы более однозначной, и некоторые внешние эффекты (типа пандемийных — или очередного бума майнинга) не мешали бы. В любом случае, история сослагательного наклонения не терпит.

Факты на сегодня просты. Core двенадцатого поколения (т. е. настольная линейка Alder Lake) поддерживают и DDR4, и DDR5 SDRAM. Как показывают тесты, они могут работать быстрее с DDR5, но для всех процессоров (включая даже топовые модели) необходимым использование DDR5 не является. Поэтому на рынке есть платы под LGA1700 со слотами обоих типов —, но не одновременно. Топовые платы в основном ориентированы именно на DDR5, однако они всегда продаются хуже, чем модели среднего класса и/или бюджетные продукты, что усугубляется очень большой разницей цен самих модулей памяти. В таких условиях ориентироваться на DDR5 сложно, да и, с практической точки зрения, не нужно. В любом случае, стоимость DDR5 — не повод отказываться от покупки Alder Lake, если таковая предполагалась. И даже не повод сильно откладывать покупку. А если есть желание и возможность вступить в ряды первых пользователей новой памяти, это можно сделать уже сейчас. В каких-то приложениях производительность окажется выше, иногда — заметно выше, но нагрузок, вовсе не реагирующих на систему памяти, было и остается еще больше. Поэтому доказательную базу можно подогнать под любые выводы — достаточно лишь «правильно» подобрать приложения и условия сравнения. Если хорошо поработать с последними, получится даже доказать, что DDR4 лучше. А объективно — она в любом случае дешевле, и пока намного. Поэтому, повторимся, в бюджетном компьютере или системе среднего уровня DDR5 пока делать нечего — в отличие от самого по себе LGA1700. Для топовой же системы обычно привлекательна перспективность, просто не стоит при таком подходе ожидать, что затраты отобьются.

Полный текст статьи читайте на iXBT