Теория поколений: как и почему она поменялась за 30 лет?

Вряд ли хоть кто-то в интернете не слышал о теории поколений. Как справедливо заметила Шульман, она уже стала чем-то вроде новой версии гороскопов. Кто-то искренне убеждён в её научности и работоспособности, кто-то держит за лженауку, кто-то сомневается —, но пытается использовать её в HR и менеджменте.

Так что же представляет из себя эта теория, и насколько адекватна реальности? Попробуем разобраться, как эта теория выглядит из наших дней. Благо как раз в прошлом году ей исполнилось ровно 30 лет, и за это время она претерпела изрядные изменения.

Всё началось с выхода в 1991 году в США книги Уильяма Штрауса и Нила Хау «Поколения». Учёными-социологами Штраус и Хау не были, хотя образование получили хорошее: Гарвард и Йель соответственно. Они оба — профессиональные консультанты, работавшие на правительственные организации США по широкому кругу вопросов.

Штраус изучал влияние войны во Вьетнаме на американское общество для президентского совета по помилованию, затем работал на министерство энергетики США и сенатский комитет по энергетике, распространению ядерного оружия и правительственным процессам. Попутно он стал известным… юмористом и писал для Бродвея. Работа Хау была ближе к теме поколений: он работал в качестве политического консультанта в Вашингтоне для инвестиционных групп и think tank«ов по темам глобального старения населения, миграции и налоговой политики.

К научности их главной книги сразу после выхода возникло много вопросов. Выглядела она действительно громко, но несколько сомнительно, на грани лженауки. Дело в том, что ядром идеи «Поколений» были не привычные нам представления о «бумерах», «иксах», «миллениалах». Штраус и Хау объявили, не много ни мало, об открытии циклического закона развития человеческого общества на основе американского и западноевропейского исторического материала.

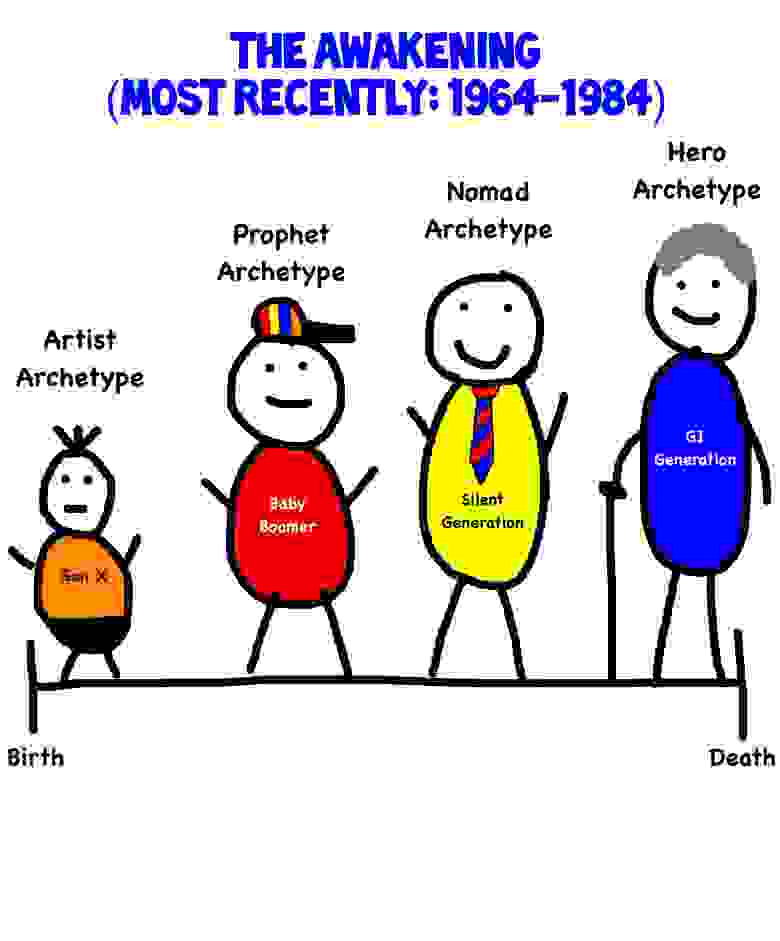

По их мнению, с древности и по сей день каждые 80–90 лет меняются одно за другим четыре поколения, каждое из которых включает в себя родившихся в пределах 20–25 лет.

«Художники» рождаются в тяжёлый и опасный «Кризис». В юности они застают эпоху «Подъёма»: восстановления стабильности, коллективизма и конформизма, правил и иерархий, создания прочных социальных институтов. И в следующую эпоху, уже взрослыми, восстают против сложившихся устоев.

За ними следуют «Пророки», рождающиеся при «Подъёме». При их взрослении наступает время «Пробуждения»: критики «Художниками» устоев и традиций, пробуждения индивидуализма и нонконформизма, социальных движений и протестов, расцвета новых форм культуры.

Следующие, «Странники», рождаются в условиях «Пробуждения». Их юность приходится на «Спад»: наступающее за «Пробуждением» время доминирования «Художников», депрессии, гедонизма и декаданса, атомизации и индивидуализма. Институты слабы, скрепы гнутся, всё плохо.

Ну и потом приходят «Герои». Они рождаются при «Спаде», а растут в «Кризис»: когда всё окончательно рушится, винтовка — это праздник, кругом хаос и бардак, всё совсем плохо. Именно «Герои» снова собирают социальные структуры, иерархии, правила и скрепы взрослыми в новую эпоху «Подъёма» — чтобы стать возмущёнными старшими в новое «Пробуждение». Круг замкнулся.

Всё это очень напоминает один известный мем. Ныне его обожают постить во всевозможных «волчьих пабликах для реальных пацанов и менеджеров среднего звена».

Цитату обычно приписывают великим мыслителям разной степени древности, от Платона до арабских и китайских поэтов. Спасибо что не Бисмарк или Эйнштейн. В реальности всё значительно проще: до 2016 года цитата неизвестна. Её придумал американский писатель Майкл Хопф для постапокалиптического романа «Те, кто остаётся». Роман вышел как раз в 2016 году. Вполне возможно, «древняя мудрость» родилась под прямым влиянием идей Штрауса и Хау.

Впрочем, нечто подобное действительно имелось и в прошлом. Идея сильных и слабых поколений восходит к арабскому историку и экономисту XIV века ибн Хальдуну. У него она выглядела как цикл рождения и гибели оседлых государств на границах кочевого мира пустынь Аравии и евразийских степей. Первое поколение кочевников завоёвывает ослабевшую страну с плодородными землями и устанавливает свою власть. Оно ещё воинственно и благородно, привычно к простой и суровой жизни, между воинами царит равенство и братство. Затем их дети и внуки всё больше проникаются роскошью и стабильностью оседлой жизни в городах и дворцах. Они отвыкают от войны, предаются излишествам и тирании. В общем, «развратясь, они потребовали супу». После чего оседлая страна опять слабеет, и её завоёвывает новое поколение суровых героических кочевников.

И всё же главной причиной того, что опытные политические консультанты Штраус и Хау описали поколения именно так, виновен не арабский мыслитель. Куда в большей степени они описали представления своих основных заказчиков, американского истеблишмента 80-х и 90-х годов. В схеме смены поколений и эпох Штрауса и Хау недвусмысленно просматривается именно их взгляд на историю США ХХ века и того, почему в их представлении означенная история летела куда-то не туда.

«Герои», «великое поколение», выиграли Вторую мировую войну и создали послевоенную эпоху экономического бума и могущества США. Те самые американские 50-е с картинок про идиллическую жизнь (насколько они соответствовали реальности — другой вопрос). Затем пришло «молчаливое поколение» «художников», восставшее против истеблишмента и традиций в 60-е: движения за гражданские права и против войны, хиппи и рок, психоделическая и сексуальная революции. Со второй половины 70-х Штаты вошли в полосу тяжёлого кризиса, тот самый «Спад», что породило в числе прочего киберпанк (https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/569266/). В 80-е начался новый рост, вызванный рейганомикой —, но истеблишмент всё равно наблюдал происходившее в стране с очень мрачными чувствами. С экономикой дело выправить получилось —, но «молодёжь окончательно испортилась» и плевать хотела на «традиционные ценности протестантской белой Америки». Куда летит страна и что с этим делать — решительно непонятно.

Вот в этот момент профессиональные вашингтонские консультанты Штраус и Хау и выпустили свои «Поколения». С объяснениями того, что да, вы правы, уважаемые почтенные господа, всё плохо и будет ещё хуже, страна летит именно туда. А всё именно потому, что молодёжь испортилась, и новые поколения не такие молодцы, как вы. Тема истеблишменту «зашла» и неплохо монетизировалась: Штрауса и Хау стали нанимать государственные ведомства, корпорации и НКО для консультаций по тому, как их теорию можно использовать в стратегическом планировании и прочих подобных темах. Они даже создали LifeCourse Associates для дальнейшего продвижения и монетизации своих идей и написали ещё не одну книгу о поколениях.

Однако теория во многом зажила своей жизнью — и чем дальше, тем больше. Ибо здравое зерно в ней было. Просто, насколько можно судить с точки зрения демографии и социальной антропологии, дело заключается отнюдь не в древних повторяющихся циклах — научность которых находится где-то на уровне исходной «теории этногенеза» Гумилева с загадочными космическими лучами. А во вполне уникальном для истории человечества процессе модернизации, урбанизации и демографического перехода.

Последние два века истории нашей планеты сопровождаются уникальными по масштабам и скорости переменами во всех сторонах жизни общества. В это время разница между социумами разных десятилетий оказывается большей, чем до начала промышленной революции — разница между веками, а в каких-то аспектах и тысячелетиями. Человек 1910-х и человек 1960-х — очень разные люди. Более разные, чем человек XII и XIV веков, хотя эти десятилетия находятся в пределах одной человеческой жизни.

Даже в наиболее развитых странах в середине ХХ века до половины населения составляли сельские жители, занимавшиеся традиционным земледельческим и скотоводческим трудом — пусть и уже частично механизированным. В городах большую часть жителей составляли плохо образованные и бедные промышленные рабочие. Уровень готовности и элит, и масс к насилию был несравнимо большим, чем сейчас, а образованности — несравнимо меньшим, хотя грамотными по мере индустриализации стали почти все. Интеллектуальной работой занимались всё ещё не очень многочисленные образованные круги с достаточно высокими окладами и высоким общественным статусом.

К концу столетия всё изменилось: сельское население стало небольшим, продукты питания стали в значительной степени производить агрокорпорации. Массовый пролетариат тоже сильно уменьшился числом в ходе автоматизации и роботизации производств. Зато города, выросшие в мегаполисы и агломерации, наполнились огромным количеством «пролетариата умственного труда», от «офисного планктона» до айтишников-фрилансеров. Образование в вузах и колледжах стало почти необходимым минимумом, а уровень насилия стал удивительно — хоть и не везде сразу — низким. Уровень и качество жизни стали заметно более высокими. В XXI веке процессы продолжились — и в игру вступила ещё и всеобщая компьютеризация с интернетом. Более того, перечисленные две временные отсечки взяты в общем-то рандомно, их можно сделать и в других точках. Ведь речь идёт о длящихся уже более двух веков больших переходных процессах, да ещё и отличающихся друг от друга в разных странах.

Естественно, такие грандиозные перемены не могли не формировать очень разные поколения, опыт и взгляды которых различались радикальным образом. Это было и остаётся социальной реальностью, которую никак не проигнорируешь. И вот в этом плане «Поколения» попали в точку. О «вечных циклах» Штрауса и Хау уже мало кто вспоминает, кроме специалистов. Их идеи «сильных и слабых поколений эпох подъёма и краха» превратились в мемасы для пабликов.

Зато представления об отличающихся друг от друга «бумерах», «иксах», «миллениалах», «зетах» и рождающихся в наши дни неведомых ещё «альфах» стали общеизвестными и популярными феноменами массовой культуры и массовых же представлений об обществе. Более того, они оказались практически полезными и применимыми для целей маркетинга, пиара, SMM и тому подобного.

Разнятся и оценки: кто-то полагает «зет» заносчивыми лентяями с руками не оттуда, которые окончательно всё развалят, а «бумеров» солью земли; кто-то отвечает «ок, бумер» и верит, что «зеты» сумеют построить более счастливый, свободный и справедливый мир. Ярость споров на эти темы порой достигает впечатляющего накала.

«Бумеры», «пророки» по «Поколениям» — люди, родившиеся ещё в глубоко индустриальную эпоху. На их детство и юность пришлись культурные революции 60-х, их вкусы и интересы уже сильно отличались от предшествующих поколений первой половины ХХ века. В случае США и Европы они получили удары от депрессии 70-х и 80-х и неоднозначно восприняли оформление «информационного общества». В случае стран бывшего СССР это поколение главный удар получило в 90-е годы, и для многих из них «лишь бы не новые девяностые» стало тем же, что для их родителей — «лишь бы не было войны». Именно «бумеры» составляют ныне большую часть мирового истеблишмента — и потому именно в их адрес направлен скептический мем 2019 года «ок, бумер». Хотя немало из «бумеров» в своё время были теми ещё хиппи, революционерами и ниспровергателями основ.

«Иксы», «иксеры», очередные «странники» в схеме Штрауса и Хау, родившиеся с конца 60-х по начало 80-х, появились на свет в гораздо более урбанизированном и сытом обществе, чем «бумеры». Для них характерен больший скепсис по отношению к властям и иерархиям —, но скорее пассивный, не революционный. Это первое поколение, которому пришлось перейти к массовому офисному и интеллектуальному труду вместо заводов и пашен. Оно застало превращение традиционного «аналогового» мира газет, телевидения и печатных машинок в компьютерный. Оно не очень склонно к коллективизму и солидарности, ценит личный успех и независимость от общества. Если «бумеры» были или конформистами, или хиппи, то «иксы» — скорее «яппи», офисный работник с фигой в кармане, считающий себя «не таким, как все».

На просторах бывшего СССР их тоже изрядно «ушибли» девяностые —, но «иксы» в силу возраста часто оказались в состоянии лучше адаптироваться к новым условиям. «Иксы» на постсоветском пространстве — стереотипные ценители олдового русского рока. Среди известных блогеров в классическом смысле значительную часть составляют именно «иксеры».

В мемах второй половины 2010-х характерные черты «иксов» стали приписывать «бумерам». Чувак, именуемый в мемах этого типа «бумером» — как раз классический «иксер», а порой и вовсе «миллениал».

«Миллениалы», они же «игреки» и «герои» в исходной схеме — дети конца ХХ века. Уже в их школьные годы появились компьютеры, приставки и интернет. В нулевые для них сеть стала не загадочной новинкой, а естественной средой обитания. Они — аудитория компьютерных игр и фэндомов. «Иксы» и «бумеры» обвиняют их в инфантилизме, «хикки», нежелании «пахать» и попрании всех возможных скреп. В то же время, IT и бесчисленные связанные с ней сферы и специальности — это вотчина прежде всего «миллениалов», в ней они делают карьеры и деньги. «Миллениалы» куда меньше склонны к физическому насилию, чем «иксы» — заставшие массовые драки «люберов» и «нефоров», но весьма изощрены в психологической травле, троллинге и хейте.

Это первое действительно компьютерное и сетевое поколение, для которого отрыв от интернет-пространства может быть болезненным и травмирующим не меньше, чем для «бумера» помещение в социальную изоляцию. «Миллениалы» заметно больше, чем «иксеры», склонны к группированию и самоорганизации и совместной деятельности. «Классические» соцсети — их вотчина. Именно «миллениалы» стали активными участниками массовых общественных кампаний, протестных и революционных движений XXI века, от «Occupy Wall Street» до BLM. Если «иксы» демонстрируют в значительной степени правые политические взгляды, то «миллениалы» скорее склоняются влево.

«Зумеры», или «зеты», новые «художники» — люди, рождённые в первые два десятилетия XXI века. Они появились на свет в мире, где компьютерные устройства и сеть почти повсеместны. Если прежние поколения, включая большинство «миллениалов», были «цифровыми иммигрантами», пришедшими в мир компьютеров в более или менее сознательном возрасте, то «зумеров» называют «цифровыми аборигенами», родившимися уже в глубоко цифровом мире. Ныне они вступают во взрослую жизнь — и потому крайне интересуют все предыдущие поколения. Собственно, сама тема теории поколений стала набирать повышенную популярность в сети как раз где-то с 2016 года — когда первые «зеты» начали достигать совершеннолетия.

Пока что «зумеров» ещё больше, чем «миллениалов», обвиняют в инфантилизме, завышенных ожиданиях, нежелании упорно трудиться и желании сидеть у кого-нибудь на шее. Голосов самих «зет» пока что не очень много — самым ярким примером можно назвать Грету Тунберг. Они ещё более «глобальны», чем «миллениалы». Важные для них идентичности и самовосприятие ещё менее привязаны к нациям и государствам — формам существования прежде всего индустриального общества.

Пока что понятно, что «зумеры» предпочитают видео текстам, от скетчей на TikTok до лекций на YouTube. Если «иксы» считали, что пишут в блоги чуть ли не для вечности, то «зумеры» полюбили формат stories — исчезающие, как круги от камня на воде. Классические соцсети «миллениалов» вроде ВК и Facebook для «зумеров» — дедовское уныние, не говоря уж про такие хвосты динозавров, как ЖЖ. «Зеты» ещё меньше, чем «миллениалы», готовы общаться голосом по телефону, лички и чаты мессенджеров — совсем другое дело. Мобильный интернет в смартфоне им обычно куда удобнее, чем в стационарном компьютере или ноутбуке.

Иксер, миллениал и зумер по версии «Мемепедии»

Ещё менее, чем «миллениалы», «зумеры» ценят очень важную для «бумеров» и значимую для «иксов» стабильную карьеру и единственную специализацию. Зато больше внимания уделяют soft skills, возможности разнообразных приложений сил и сфер заработка, не останавливаясь перед значительными тратами времени и сил на интернет-курсы по перспективным и интересным направлениям. У них мало почтения к формальным иерархиям, авторитетам и начальникам, но весьма ценится комфортная и благожелательная атмосфера в группе или офисе. В целом «чтобы было интересно, комфортно и ненапряжно, а если не понравится — свалю», что одним нравится, а других возмущает до глубины души.

А дальше идут «альфы»: рождённые начиная с рубежа 2010-х и 2020-х. Поколение уже получило название, но о том, каким именно оно будет — мы можем только гадать. Это тоже будут «цифровые аборигены». Их миром детства и юности будут не только смартфоны и компьютеры с интернетом, окончательно превратившиеся в естественную среду жизни, но и всё более многочисленные дроны и роботы — возможно, с какого-то момента даже человекообразные. Их идентичности будут ещё больше отличаться от «бумерских» и «иксеровских», но какими именно они станут — сказать пока трудно.

В конце концов, во взрослую жизнь «альфы» начнут входить к 2040-м годам — и до этой даты в мире может произойти ещё много разного и малопредсказуемого. Первые два года нового десятилетия уже сделали заявку на то, чтобы отобрать у 1920-х титул «ревущих двадцатых», и первые дни 2022-го показывают, что новый год отставать не собирается.

Хочется лишь надеяться, что «бетам» не придётся взрослеть в мире рейдеров радиоактивных пустошей.