Как кардиолог и физик придумали эхокардиографию, и почему медики им не сразу поверили

Первая ЭхоКГ

Как-то встретились кардиолог с физиком и разговорились о сердечно-сосудистой диагностике:

— А что если попробовать радиоволны?

— Да ну, не думаю, что это сработает.

— Почему?

— Потому что. Давай попробуем ультразвук.

Примерно так зародилась идея, которая изменила кардиологию.

Мы уже писали о таких изобретениях, как трамвай Пироцкого, фонограф Эдисона, радиатор Сан-Галли, компьютер Корсакова и радиофон Куприяновича. На очереди — медицина.

Как была устроена кардиология в 1950-х

К середине 20-го века она была на ранних этапах развития, а диагностика заболеваний сердца во многом опиралась на субъективные методы: сбор анамнеза и аускультацию с помощью фонендоскопа. Также врачебный инструментарий включал в себя электрокардиографию (ЭКГ), рентгенографию и катетеризацию сердца.

Минимализм

До фонендоскопа использовался стетоскоп — устройство, изобретённое французом Рене Лаэннеком в 1816 году. Деревянная трубка, с одной стороны которой — пациент, а с другой — врач. Слышимость лучше, чем при аускультации голым ухом. Кстати, считается, что тестовая версия стетоскопа была из бумаги: Лаэннеку было несколько неловко класть голову на грудь юной пациентки, поэтому он свернул лист в трубку, через неё послушал сердце и остался джентльменом. Позже стетоскоп оснастили мембраной и нарекли фонендоскопом. Частотный диапазон увеличился, диагностика стала точнее. Ещё чуть позже приборы свели воедино и получили стетофонендоскоп: с одной стороны рабочей поверхности — воронка стетоскопа, с другой — мембрана фонендоскопа.

Революцию в медицинской визуализации сделал Вильгельм Рёнтген.

— Как бы так посмотреть на богатый внутренний мир людей?

В кардиологии рентгенография использовалась для оценки размеров сердца и выявления возможных патологий, но прицельно изучить структуру тканей она не позволяла. На основе рентгенографии выросла ангиокардиография — метод, при котором через катетер в сердце вводили рентгеноконтрастное вещество. Это давало детализированные изображения сосудов и полых структур на снимках. Катетеризацию сердца разработал и испытал на себе Вернер Форсман в 1929 году, но широкое применение метод получил позже. Такая процедура позволила оценить функциональное состояние сердца и диагностировать врождённые и приобретённые пороки. Основной её минус — инвазивность.

Прорывным методом диагностики стала электрокардиография (ЭКГ). Первые эксперименты с капиллярным электрометром для регистрации электрических сигналов сердца провёл английский физиолог Август Уоллер.

В исследованиях ему помогал бульдог Джимми

В 1887 году он впервые записал электрическую активность человеческого сердца. Но вместе с тем посчитал своё изобретение баловством, которое не имеет никакой практической пользы. Однако в его наработках увидели потенциал Вильгельм Эйнтховен и Томас Льюис. Эйнтховен спроектировал электрокардиограф. Теперь можно было точно отслеживать ритм сердца и выявлять отклонения в его работе. Льюис, в свою очередь, очертил терминологическое поле и систематизировал научно-понятийный аппарат в части электрофизиологии сердца.

Все эти методы, несмотря на свою важность, в совокупности не давали полноценной картины. ЭКГ только фиксировала электрические импульсы, но не могла показать физического состояния сердца. Рентген давал статичные изображения, но без возможности оценить динамику, а катетеризация звучит и, вероятно, ощущается так себе.

Некоторые заболевания оставались труднодиагностируемыми, например, клапанная недостаточность, при которой створки не закрываются должным образом, что приводит к обратному току крови.

В общем, был запрос на аппарат, который позволил бы заглянуть внутрь сердца без хирургического вмешательства.

Ультразвуковая коллаборация

Шведский кардиолог Инге Эдлер и немецкий физик Гельмут Герц познакомились в Швеции. В 1953 году они оба работали в Лундском университете. Их сотрудничество началось с обсуждения методов диагностики. Герц упомянул ультразвуковой прибор, использовавшийся на верфях для проверки сварных швов. Эдлер задался вопросом: если ультразвук может проникать через металл и выявлять его дефекты, то возможно ли использовать этот метод для исследования мягких тканей, например, сердца?

Предположение показалось интересным, и они решили провести эксперимент.

Герц съездил на верфь в Мальмё и привёз оттуда ультразвуковые датчики. Первое устройство, которое они собрали, состояло из генератора ультразвуковых волн (частота — 2,5 МГц), преобразователя и осциллографа, на экране которого фиксировались отражённые волны. Направив датчик на грудную клетку Герца, они заметили ритмичные колебания движущихся структур сердца.

Это стало первой в истории эхокардиограммой.

Собственно, принцип работы эхокардиографии следующий: пьезоэлектрический кристалл генерирует высокочастотные звуковые волны. Когда они натыкаются на границы между различными структурами, например, между стенками сердца, клапанами и окружающими тканями, часть из них отражается, создавая эхо. Кристалл переключается на приём и улавливает этот отражённый сигнал. Чем дольше эхо возвращается, тем дальше от датчика находится структура, от которой оно отразилось.

Это похоже на работу сонара, который измеряет глубину воды под судном, но в эхокардиографии измеряется расстояние от структуры сердца до стенки груди.

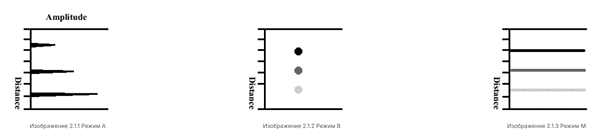

После успешного получения эхосигналов Эдлер и Герц начали разрабатывать способы их интерпретации. Сначала они сканировали эхосигналы в А-режиме: он фиксировал только амплитуду отражённых волн и показывал положение различных структур. Затем они перешли к М-режиму, который позволил визуализировать динамику движения. Полноценное сканирование стало возможным лишь с развитием В-режима в 60–70-х годах, но это уже другая история.

Источник

И никакой инвазии, никаких катетеров, никакого контраста.

— А круто ты тогда придумал с ультразвуком

Но были и сложности.

Промышленные датчики для металлов не заточены под человеческую изнанку — сигнал был размытым. Ультразвук по-разному проходит через кости, мышцы и кровь. Кроме того, на тот момент не было технологий для формирования детализированных изображений внутренних органов в реальном времени.

И тут важную роль сыграли связи Герца с компанией Siemens, где его отец (лауреат Нобелевской премии Густав Герц) работал консультантом в исследовательской лаборатории. Доступ к современному оборудованию ускорил разработку. Кстати, да, среди его родственников числится ещё и Генрих Герц, в честь которого герцы стали герцами.

В 1956 году успех их работы был подтверждён диагностированием миксомы в левом предсердии с помощью эхокардиографии.

Работу не восприняли всерьёз

Когда Эдлер и Герц представили свои результаты медицинскому сообществу, их встретили со скепсисом. Ультразвук долгое время ассоциировался с военными и промышленными сферами и не воспринимался медиками как надёжный инструмент для диагностики. Из-за сложностей в интерпретации и общего недоверия к новым технологиям они долго сомневались в его практической ценности.

Хотя попытки использовать его в медицине уже были: методы развивались параллельно в других странах. Например, в 1942 году австрийский невролог Карл Дусик пытался применять ультразвуковые волны для визуализации желудочков головного мозга, но кости черепа плохо пропускали сигналы.

Голову пациента помещали в резервуар с водой (весь аппарат целиком назывался гиперфонографом)

В конце 1940-х американский врач Джон Уайлд вместе с инженером Джоном Ридом изучал ультразвук как способ диагностики рака молочной железы, а Дуглас Хоури работал над методами визуализации мягких тканей.

Тем временем в СССР исследования по применению ультразвука в медицине начались в 1950-х. В 1954 году на базе Акустического института АН было создано отделение ультразвука под руководством профессора Лазаря Розенберга. В начале 1960-х во ВНИИ Инструмент началась экспериментальная разработка отечественных УЗИ-сканеров. Что касается ЭхоКГ, то метод внедрили 1973 году в Институте кардиологии им. А. Мясникова.

Но вернемся обратно в Лунд.

Публикации Эдлера и Герца не привлекли особого внимания, а коллеги не видели смысла в таких экспериментах. Герц вообще приуныл, оставил кардиологию и занялся разработкой технологий печати, включая струйный принтер.

А неугомонный и упорный Эдлер не остановился. Он продолжил работать над аппаратом и методикой, собирал клинические примеры, активно их промоутировал. И постепенно становилось очевидным, что ультразвук эффективен в диагностике пороков клапанов, сердечной недостаточности и других заболеваний сердца.

К 1960-м эхокардиография начала завоёвывать признание и уверенно вошла в медицинскую практику. А ещё через несколько лет она стала признанным мировым стандартом. Важным шагом стало добавление допплеровской технологии, которая позволила измерять скорость и направление кровотока в сердце и крупных сосудах.

Вот до чего доводят эксперименты с заимствованным с верфи датчиком.