Один и два модуля памяти в компактных системах: исследуем актуальность двухканального режима памяти для Bay Trail-D и CULV Core

Исследуем актуальность двухканального режима памяти для Bay Trail-D и CULV Core Мы неоднократно жаловались на то, что раздобыть для тестирования Pentium J2900 «в каноническом исполнении» (т. е. с реализацией двухканального режима работы памяти) никак не удается. И вот уже на излете использования тестовой методики — удалось :) Естественно, пройти мимо такой возможности мы не могли, но возник вопрос:, а что делать с полученными результатами, учитывая, что методику тестирования мы достаточно серьезным образом меняем? Поэтому решено было «плясать» не от процессора, а от окружения. Действительно, у нас уже есть результаты тестирования трех систем, поддерживающих двухканальную память, с одним и двумя модулями. Производительность у всех разная, хоть и ограниченная, так что интересно посмотреть, кому и в какой степени вообще нужен двухканальный режим? Разумеется, в его необходимости для полноценного использования графического ядра мы уже не раз убеждались, но ведь у некоторых графика такая, что ее полноценное использование бессмысленно в принципе. Однако процессорная часть тоже может реагировать на разные режимы работы памяти по-разному — вплоть до замедления работы программ. Такое мы наблюдали на Pentium 957, и давно, но ведь тот же настольный Bay Trail мягко говоря недалеко ушел от CULV Sandy Bridge по производительности, так что ситуация может повториться. Кроме того, результаты одной конечной конфигурации мы фактически получили и на двух разных платах, так что сравнить их — тоже интересно. Мы-то, конечно, всегда исходили из априорной уверенности, что в современных условиях при соблюдении всех требований разработчика производительность процессора является инвариантом. В ноутбуках, впрочем, бывает всякое, однако на настольном рынке давно уже так. Однако опыт тестирования AMD A10–7800 на трех разных платах показал, что эта концепция не без изъянов. Соответственно, решили проверить ее еще разок на другом тестовом материале.

Конфигурация тестовых стендов Процессор Intel Celeron J1800 Intel Pentium J2900 Intel Core i3–5010U Название ядра Bay Trail Bay Trail Broadwell Технология пр-ва 22 нм 22 нм 14 нм Частота ядра std/max, ГГц 2,41/2,58 2,41/2,66 2,1 Кол-во ядер/потоков вычисления 2/2 4/4 2/4 Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ 64/48 128/96 64/64 Кэш L2, КБ 1024 2048 2×256 Кэш L3, МиБ — — 3 Оперативная память 2×DDR3–1333 2×DDR3–1333 2×DDR3–1600 TDP, Вт 10 10 15 Графика HDG HDG HDG 5500 Кол-во ГП 16 16 96 Частота std/max, МГц 688/792 688/896 300/900 Ввод/вывод SATA 2×300 2×300 4×600 USB 1×3.0+4×2.0 1×3.0+4×2.0 4×3.0 Итак, процессоров у нас три, и очень разных. Впрочем, как уже было сказано в обзоре Core i3–5010U, такие решения по производительности сравнимы лишь с настольными Celeron и Pentium, а Bay Trail-D еще медленнее, но… Но как раз для компактных систем вопрос конфигурирования памяти имеет практическое значение — недаром мы жаловались на Pentium J2900. Изначально взятый для его тестирования мини-ПК Foxconn NanoPC nT-iBT29 снабжен лишь одним слотом памяти, несмотря на поддержку процессором двухканального режима, что совсем не похоже на настольные системы — платы Mini-ITX и более крупных форматов обычно несут на себе как минимум пару слотов, даже когда используются процессоры с одноканальными контроллерами.

В общем, у нас есть результаты Celeron J1800, Pentium J2900 и Core i3–5010U, полученные с одним и двумя модулями памяти. Различалась в этих случаях как пиковая пропускная способность памяти, так и емкость — 4 и 8 ГБ соответственно. А все остальное — одинаковое. Вот и посмотрим, что при этом получается. И в качестве дополнения — Pentium J2900 с одним модулем памяти протестирован нами на обычной системной плате Mini-ITX (эти результаты на диаграммах обозначены как SC — Single Channel) и в составе мини-ПК (NT — от слова «неттоп», да и от названия конкретной модели неттопа тоже). Эти строчки тоже имеет смысл сравнить между собой.

Методика тестирования Для оценки производительности мы использовали нашу методику измерения производительности с применением бенчмарков iXBT Notebook Benchmark v. 1.0 и iXBT Game Benchmark v. 1.0. Все результаты тестирования в бенчмарке iXBT Notebook Benchmark v. 1.0 мы нормировали относительно результатов Pentium G3250 с 8 ГБ памяти и SSD Intel 520 240 ГБ, а сама методика вычисления интегрального результата осталась неизменной. Еще одна программа, которую мы, как и в прошлые разы, добавили к тестовому набору — бенчмарк Basemark CL 1.0.1.4, созданный для измерения производительности OpenCL-кода.

iXBT Notebook Benchmark v. 1.0

Изначально мы не ожидали в тесте перекодирования видео большого разброса результатов в каждой паре (тройке), и, в общем-то, в основном угадали. Исключением стал только Celeron J1800, однако связано это не с какими-то рациональными причинами, а просто с тем, что тест на таких системах выполняется очень уж медленно :) Приложение сильно «грузит» все ядра процессора и на более мощных системах, но в данном случае ресурсов просто уже начинает не хватать на фоновые процессы, которых за 20 с лишним минут «набирается» больше, чем за 5–10. Вот лишние 4 ГБ памяти, судя по всему, и позволяют системе немного «легче дышать», но не более того. Для самой же задачи четырех достаточно, да и вся работа выполняется в основном процессорными ядрами, так что разброс результатов между сходными системами (как в нашем случае — различающимися только платами) может быть больше, чем из-за различий в системе памяти.

Изначально мы не ожидали в тесте перекодирования видео большого разброса результатов в каждой паре (тройке), и, в общем-то, в основном угадали. Исключением стал только Celeron J1800, однако связано это не с какими-то рациональными причинами, а просто с тем, что тест на таких системах выполняется очень уж медленно :) Приложение сильно «грузит» все ядра процессора и на более мощных системах, но в данном случае ресурсов просто уже начинает не хватать на фоновые процессы, которых за 20 с лишним минут «набирается» больше, чем за 5–10. Вот лишние 4 ГБ памяти, судя по всему, и позволяют системе немного «легче дышать», но не более того. Для самой же задачи четырех достаточно, да и вся работа выполняется в основном процессорными ядрами, так что разброс результатов между сходными системами (как в нашем случае — различающимися только платами) может быть больше, чем из-за различий в системе памяти.

Редакторы видео менее требовательны к процессору, но нагружают и другие системы компьютера — в частности, к объему и скорости памяти они тоже восприимчивы. В результате имеем стабильные 10% превосходства двух модулей над одним. Заметим: даже на самых маломощных процессорах.

Редакторы видео менее требовательны к процессору, но нагружают и другие системы компьютера — в частности, к объему и скорости памяти они тоже восприимчивы. В результате имеем стабильные 10% превосходства двух модулей над одним. Заметим: даже на самых маломощных процессорах.

А вот с точки зрения Photoshop, все совсем разные. Celeron J1800 просто слишком медленный для таких задач, и это ничем не исправить — на фоне пары суррогатных ядер все махинации с памятью могут обеспечить лишь 5% прироста производительности. Pentium J2900 в плане процессорной части — это два J1800, так что тут уже эффект от памяти составляет порядка 15%. Ну, а в случае Core i3–5010U — вообще небо и земля. Почему? Напомним, что некоторые фильтры уже используют OpenCL, так что влияние видеоядра прослеживается и в общем итоге. А теперь вспоминаем, что GPU Bay Trail и Broadwell имеют сходную архитектуру, но количественные показатели у них очень разные — 4 конвеера против 24: ровно шесть раз. Что GPU нужна «широкая» шина памяти — тоже не секрет. Вот и получился такой расклад, какой вы видите на диаграмме и солидарный с «житейской логикой»: чем быстрее процессор, тем выше у него требования к памяти.

А вот с точки зрения Photoshop, все совсем разные. Celeron J1800 просто слишком медленный для таких задач, и это ничем не исправить — на фоне пары суррогатных ядер все махинации с памятью могут обеспечить лишь 5% прироста производительности. Pentium J2900 в плане процессорной части — это два J1800, так что тут уже эффект от памяти составляет порядка 15%. Ну, а в случае Core i3–5010U — вообще небо и земля. Почему? Напомним, что некоторые фильтры уже используют OpenCL, так что влияние видеоядра прослеживается и в общем итоге. А теперь вспоминаем, что GPU Bay Trail и Broadwell имеют сходную архитектуру, но количественные показатели у них очень разные — 4 конвеера против 24: ровно шесть раз. Что GPU нужна «широкая» шина памяти — тоже не секрет. Вот и получился такой расклад, какой вы видите на диаграмме и солидарный с «житейской логикой»: чем быстрее процессор, тем выше у него требования к памяти.

Этого, правда, не скажешь о работе в Audition: все три платформы продемонстрировали лишь 5% прироста при переходе от одного канала памяти к двум с пропорциональным же увеличением ее емкости. То есть нельзя сказать, что двухканальный режим работы совсем бесполезен, но для решения задач такого рода им можно и пренебречь.

Этого, правда, не скажешь о работе в Audition: все три платформы продемонстрировали лишь 5% прироста при переходе от одного канала памяти к двум с пропорциональным же увеличением ее емкости. То есть нельзя сказать, что двухканальный режим работы совсем бесполезен, но для решения задач такого рода им можно и пренебречь.

В некоторых же случаях влияние режима работы памяти становится сравнимым с погрешностью измерения, т. е. им тем более можно пренебречь. Что тут на самом деле забавно, так это то, что в задачах подобного рода экономичные четырехъядерные «атомные» процессоры способны почти на равных посостязаться с CULV-версиями Core i3, вообще говоря относящимися совсем к другому ценовому классу.

В некоторых же случаях влияние режима работы памяти становится сравнимым с погрешностью измерения, т. е. им тем более можно пренебречь. Что тут на самом деле забавно, так это то, что в задачах подобного рода экономичные четырехъядерные «атомные» процессоры способны почти на равных посостязаться с CULV-версиями Core i3, вообще говоря относящимися совсем к другому ценовому классу.

Как мы уже отмечали в обзоре Core i3–5010U, несмотря на то, что архиваторы традиционно считаются «жадными» до памяти приложениями, заметной разницы между одно- и двухканальным режимом найти не удалось. В этом нет ничего необъяснимого: скорость здесь зависит в первую очередь от задержек, а ПСП «достаточно» и при использовании одноканальной памяти. На медленных системах какая-никакая разница, впрочем, есть, но она не больше, чем между разными платами, например, т. е. по сути пренебрежимо мала.

Как мы уже отмечали в обзоре Core i3–5010U, несмотря на то, что архиваторы традиционно считаются «жадными» до памяти приложениями, заметной разницы между одно- и двухканальным режимом найти не удалось. В этом нет ничего необъяснимого: скорость здесь зависит в первую очередь от задержек, а ПСП «достаточно» и при использовании одноканальной памяти. На медленных системах какая-никакая разница, впрочем, есть, но она не больше, чем между разными платами, например, т. е. по сути пренебрежимо мала.

Бо́льшая емкость памяти позволяет эффективнее работать кэшированию дисковых операций в Windows, однако эффект находится на уровне 5% для систем начального уровня и чуть выше — для среднего. Опять же, не о чем особо говорить.

Бо́льшая емкость памяти позволяет эффективнее работать кэшированию дисковых операций в Windows, однако эффект находится на уровне 5% для систем начального уровня и чуть выше — для среднего. Опять же, не о чем особо говорить.

В конечном итоге приходим к тому, что Bay Trail двухканальный режим, в общем-то, и не нужен. Он хотя бы не мешает (а бывало и такое), но почти и не помогает. Вот для современных Core i3 (даже ультрабучных) это разница в быстродействии порядка 10%, что не так уж мало, хоть и тоже не принципиально. Однако заметим, что в данном случае речь шла только о процессорном быстродействии, а задействование графического ядра способно сильно изменить состояние дел, причем уже даже в приложениях общего назначения — приведенный выше пример Photoshop очень показателен. Впрочем, для Photoshop важна и емкость памяти, так что Pentium J2900 получил большее ускорение в этой программе, нежели Core i3–5010U в среднем.

В конечном итоге приходим к тому, что Bay Trail двухканальный режим, в общем-то, и не нужен. Он хотя бы не мешает (а бывало и такое), но почти и не помогает. Вот для современных Core i3 (даже ультрабучных) это разница в быстродействии порядка 10%, что не так уж мало, хоть и тоже не принципиально. Однако заметим, что в данном случае речь шла только о процессорном быстродействии, а задействование графического ядра способно сильно изменить состояние дел, причем уже даже в приложениях общего назначения — приведенный выше пример Photoshop очень показателен. Впрочем, для Photoshop важна и емкость памяти, так что Pentium J2900 получил большее ускорение в этой программе, нежели Core i3–5010U в среднем.

OpenCL

Но почему даже в Photoshop «лишние» 4 ГБ памяти обеспечили Pentium J2900 лишь 15% прироста быстродействия, а не 50%, как Core i3–5010U? Просто потому, что пользы от GPU в его случае немного. Собственно, это и в синтетических тестах иногда проявляется — на этом процессоре трассы PCMark8 быстрее «проигрываются» при отключении акселерации. В общем, медленное здесь графическое ядро, и на память оно почти не реагирует, что сильно мешает тем программам, которые умеют его использовать.

Но почему даже в Photoshop «лишние» 4 ГБ памяти обеспечили Pentium J2900 лишь 15% прироста быстродействия, а не 50%, как Core i3–5010U? Просто потому, что пользы от GPU в его случае немного. Собственно, это и в синтетических тестах иногда проявляется — на этом процессоре трассы PCMark8 быстрее «проигрываются» при отключении акселерации. В общем, медленное здесь графическое ядро, и на память оно почти не реагирует, что сильно мешает тем программам, которые умеют его использовать.

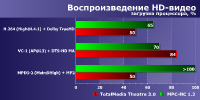

Игры Что Bay Trail-D игровой платформой не может считаться даже из вежливости, известно априори, а то, что Core i3–5010U одноканальный режим работы в играх противопоказан, мы уже установили в его обзоре, поэтому сегодня ограничимся World of Tanks, благо требования этой игры к графической системе настолько невелики, что к ним близок даже упрощенный GPU Bay Trail.

Собственно, как и предполагалось, двухканальный режим работы памяти позволяет Pentium J2900 почти достичь 30 FPS при настройках графики на минимум. Ну, а в относительном исчислении мы вновь видим примерно +15% для обоих представителей Bay Trail-D и почти вдвое больше для младшего Core пятого поколения. Предсказуемый результат: чем мощнее GPU, тем значимее для него пропускная способность системы памяти.

Собственно, как и предполагалось, двухканальный режим работы памяти позволяет Pentium J2900 почти достичь 30 FPS при настройках графики на минимум. Ну, а в относительном исчислении мы вновь видим примерно +15% для обоих представителей Bay Trail-D и почти вдвое больше для младшего Core пятого поколения. Предсказуемый результат: чем мощнее GPU, тем значимее для него пропускная способность системы памяти.

Итого Как видим, для Bay Trail двухканальный режим работы памяти нужен лишь постольку поскольку. Зачем в Intel вообще трудились над двухканальным контроллером, в предыдущих Atom вполне обходясь лишь одним каналом (да и в этом поколении, кстати, в части моделей второй канал контроллера заблокирован)? Как нам кажется, больше «на вырост». Ведь еще до появления на рынке реализаций Silvermont «в железе» (а эта микроархитектура как раз и используется в Bay Trail, Avoton и некоторых других SoC) стало известно о работе над новой микроархитектурой Airmont. Предполагается, что процессорное ядро в ней останется аналогичным Silvermont, а вот GPU, благодаря использованию техпроцесса 14 нм, радикально улучшится. Если в Bay Trail мы имеем графику седьмого поколения (т. е. аналогичную Ivy Bridge) всего лишь с четырьмя конвеерами (а это меньше, чем было даже в Celeron/Pentium «дохасвельной» эры), то его преемники получат уже 16 конвееров Gen8. Для примера, в Core i3–5010U видеоядро аналогичное, но исполнительных блоков в полтора раза больше. Понятно, что такой графике двухканальный режим уже будет нужен. Так почему бы не реализовать его заранее, дабы потом производителям конечного оборудования не нужно было переделывать платы под новые SoC? Вот и сделали. Необходимости в этом, впрочем, повторимся, пока нет, поэтому то, что многие производители в своих мини-ПК или (тем более) нетбуках/планшетах ограничиваются одноканальным режимом, не так уж и мешает. А вот для Core i3 (даже младших ультрабучных) использование второго канала желательно. При использовании встроенной графики — и вовсе необходимо.

Полный текст статьи читайте на iXBT