Архитектура Вселенной, часть 1: Сознание

Сергей Шпадырев, цикл статей Архитектура Вселенной

Сергей Шпадырев, цикл статей Архитектура Вселенной

По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видал ни того, ни другого и никогда о них не слыхал — Артур Конан-Дойль,»Этюд в багровых тонах»

Меня всегда восхищали древние философы, которые не имея никаких инструментов познания мира кроме собственного разума, бесстрашно погружались в пучины тайн мироздания. С помощью одних лишь только рассуждений они обретали исключительно глубокое понимание принципов работы механизма Вселенной, тем самым расширяя наши представления о мире.

Трудно переоценить влияние философии на науку, так как наука произошла именно от философии. Использующаяся для формализации процесса рассуждений математика стала первенцем философии. Даже сами слова «философия» и «математика» произошли из терминов религиозной школы одного из величайших философов античности — Пифагора. Физика, названию которой мы обязаны другому великому античному философу — Аристотелю, примерно до XVIII века именовалась натуральной философией. Ему же мы обязаны появлением логики — науки о мышлении. Кроме того, философы, изучавшие процесс познания и его ограничения, создали важнейший инструмент исследования природы — научный метод.

Даже многие научные открытия последних веков были вдохновлены философией. Иоганн Кеплер, Николай Коперник и Исаак Ньютон вдохновлялись теорией о гармонии мира Пифагора, о чем сами и писали в своих научных трудах. Альберт Эйнштейн был ярым приверженцем философии средневекового философа Бенедикта Спинозы, но также считал себя в некотором смысле платоником и пифагорейцем. Один из основоположников квантовой механики Эрвин Шрёдингер написал целую книгу о том, как его открытия в квантовой механике согласуются с индийской философией веданты.

До сих пор в западных университетах всем специалистам в точных и естественных науках, успешно защитившим свою диссертацию, присваивают почетное звание доктора философии — Philosophiæ Doctor, часто сокращаемое в речи и на письме до простого PhD. Тем самым университеты подчеркивают, что философия лежит в самом основании всего человеческого знания. Но чем именно занимается философия, в чем состоит её роль?

Отличие между наукой и философией заключается в том, что наука отвечает на вопросы, а философия их задает. К большинству из сформулированных философией проблем наука давно нашла решение, но некоторые вопросы до сих пор не имеют ответа. Более того, существуют огромные сомнения в самой возможности ответа на них. Именно об этих вопросах и попытках ответа на них и пойдет речь в моей серии статей под названием «Архитектура Вселенной», которая, как я надеюсь, впоследствии превратится в полноценную книгу.

Первая статья этого цикла посвящена рассмотрению самого таинственного феномена Вселенной — нашего сознания.

Сознание

Сознание — это внутренний мир субъективных ощущений и чувств, через призму которого мы воспринимаем внешний мир. Можно сказать, что сознание — это взгляд на мир от первого лица. Метафорически его часто называют внутренним кино.

Составные части сознания — это квалиа. Их существует несколько видов:

Квалиа восприятия: цвета, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения, ощущения от вестибулярного аппарата, боль, ощущение времени, пространства, форм

Квалиа чувств: радость, грусть, любовь, страдание

Квалиа мышления: мысли, абстракции, понимание идеи

Фиолетовый цвет, звук мышиного писка, запах малины, вкус соли, тактильное ощущение шершавости, чувство влюбленности, абстрактная мысль о квадрате — это всё примеры квалиа.

Лучший пример для понимания квалиа, приводит американский философ Томас Нагель. Представьте себе, что вы ученый, изучающий летучих мышей. У этих животных кроме привычных для человека органов чувств есть еще один — эхолокатор, позволяющий им лучше ориентироваться при полете в пещерах. Вы, как ученый, можете сказать всё о механизме работы этого органа чувств и механизме обработки эхолокации в мозгу летучей мыши. Единственное, чего вы не знаете и никак не сможете узнать — это то, каково это чувствовать эхолокацию. Ответ на вопрос «Каково это?» — это и есть квалиа.

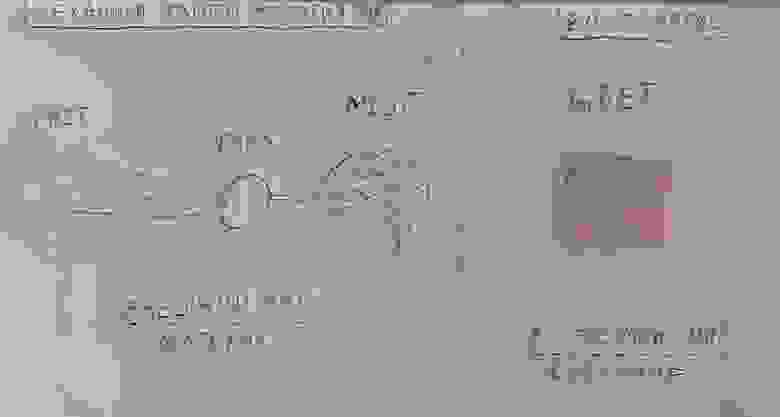

В качестве эталонного квалиа при изучении феномена сознания обычно используют красный цвет. Его я и выберу для схематичного рисунка, поясняющего различие между внутренним и внешним миром.

Схематичное изображение различия между внешним и внутренним миром

Схематичное изображение различия между внешним и внутренним миром

На рисунке наглядно изображено, как в терминах внешнего материального мира описывается механизм работы восприятия: свет определенной длины волны попадает на сетчатку глаза, глаз по нервам передает информацию о свете в мозг, а цепочки активированных нейронов в мозгу обрабатывают полученную информацию. В терминах же внутреннего мира, в терминах квалиа, описывается непосредственно само восприятие цвета.

Причем важно понять, что квалиа никак не может быть описано в терминах внешнего мира — объекты внешнего и внутреннего мира просто напросто принадлежат к разным категориям. Понять это можно, поразмыслив над следующим вопросом: как бы вы описали красный цвет слепому от рождения человеку?

Квалиа

Так где же находится этот загадочный внутренний мир со всеми своими квалиа? Является ли он частью внешнего мира? Может быть квалиа красного цвета находится в красном свете?

Конечно же нет, просто люди часто путают цвет и свет. В красном свете нет красного цвета. Мы называем свет красным только потому, что при попадании такого света с определенной длиной волны в глаз и обработки посланного глазом в мозг сигнала, в сознании возникает квалиа красного цвета. Когда вы видите красные предметы во сне, никакого света нет вообще — ваши глаза закрыты, а вокруг темнота. Во сне вы тоже можете видеть красные вещи. Если бы краснота содержалась бы в свете, то это было бы невозможно.

Более того, квалиа цветов вообще не имеют строгого соответствия со спектром электромагнитного излучения. В спектре монохроматического излучения нет черного, белого, оттенков серого, коричневого, розового, пурпурного цветов. Все эти цвета являются неспектральными и получаются в результате одновременного восприятия спектральных цветов. Некоторые спектральные цвета могут быть выражены через другие спектральные цвета — например, желтый присутствует в спектре, но может быть также получен смешением красного с зеленым. Это происходит из-за того, что все видимые человеком цвета сводимы к комбинации из трех основных цветов — красного, зеленого и синего. Причина этого в том, что зрение человека основано на трех типах колбочек в глазу, восприимчивых к длинам волн, соответствующим именно этим трем цветам. Но я не хочу углубляться в особенности восприятия цвета, так как это имеет слабое отношение к теме сознания и только запутывает читателя.

Цветовой спектр света

Цветовой спектр света

Кроме примера со сном отсутствие цвета в свете можно продемонстрировать следующим мысленным экспериментом. Если ученые вынут ваш мозг из черепной коробки, перенесут его в колбу с питательным раствором и подключат к нему электропровода, ведущие к симулирующему виртуальную реальность компьютеру, то вы этого даже не заметите. Компьютер будет слать по проводам электросигналы, подобные тем, что ваш мозг получает от органов чувств, а вы в виртуальной реальности будете видеть цвета и слышать звуки. Все эти ощущения будут вызваны не световыми или звуковыми волнами, а электрическими импульсами, исходящими из компьютера. Но вы никак не сможете отличить эту виртуальную реальность от настоящей. Это еще раз доказывает, что в красном свете красного цвета нет, ведь «мозгу в колбе» вообще нечем воспринимать свет, у него нету глаз. Может быть, это значит, что квалиа находятся в самом мозге?

Мозг в колбе

Мозг в колбе

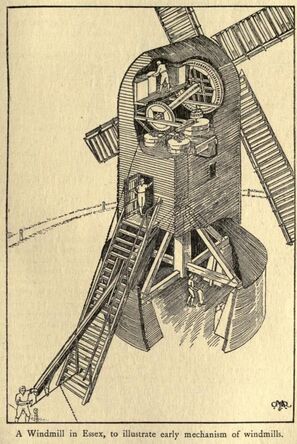

Тоже нет, в процессе обработки сигнала внутри мозга нет ничего красного. Внутри мозга происходит последовательная активация цепочек нейронных связей: активация одной цепочки приводит к восприятию квалиа красного цвета, а активация другой к восприятию синего. Но в описании самого процесса последовательной активации нейронов ни на одном из уровней абстракции, ни на нейрофизиологическом, ни на химическом, ни на физическом, не будет использоваться ничего кроме математических формул. Известный немецкий философ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц объяснял эту мысль в виде метафоры, сравнивая человеческий мозг с механической мельницей:

Сознание необъяснимо причинами механическими, т. е. с помощью фигур и движений. Если мы вообразим себе машину, устройство которой производит мысль, чувство и восприятия, то можно будет представить ее себе в увеличенном виде с сохранением тех же пропорций так, что можно будет входить в нее, как в мельницу. При ее осмотре мы не найдем внутри нее ничего кроме частей, толкающих одна другую, и никогда не найдем ничего такого, чем бы можно было бы объяснить восприятие.

Мельница

Мельница

Кроме того, Лейбниц подметил одну из основных проблем в изучении сознания. Он назвал её проблемой других умов. Она заключается в том, что мы никак не можем узнать есть ли сознание у другого человека. Как смотря на части механизма мельницы, мы не можем обнаружить сознания, так и смотря на строение мозга другого человека, мы не можем сказать, есть ли у него сознание. Мы можем лишь спросить его о наличии сознания и поверить тому, что он скажет.

Сознание и квалиа не поддаются эмпирическому изучению, а именно оно лежит в основе научного метода. Проблема сознания выходит за рамки науки, и считалась бы лженаучным вымыслом, если бы не одно но: факт существования сознания дан каждому человеку непосредственно в его ощущениях.

Более того, сознание и квалиа — это на самом деле единственное, в существовании чего мы можем быть уверены. Все наши сведения о внешнем мире мы почерпнули через воспринимаемые нами чувственные ощущения внутреннего мира. Строго говоря, существование внешнего мира даже невозможно доказать, а утверждение о том, что мы живем в симуляции, невозможно опровергнуть. Получается, что наше изучение сознания основывается на вере в две никак не доказуемые аксиомы: внешний мир существует и другие люди говорят правду об обладании сознанием.

Предшественник Лейбница французский философ и математик Декарт по этому поводу писал, что возможно дьявол подделал все его впечатления о внешнем мире, и на самом деле весь мир — это обманчивая иллюзия. И единственное, в чем Декарт может быть уверен, так это в существовании себя самого. Он выражает эту мысль в своей знаменитой фразе «Я мыслю, а значит я существую». Но о Декарте и его вкладе в философию сознания мы поговорим позже, а пока что вернемся обратно в русло повествования.

Размышление над мельницей Лейбница ведет нас к постулированию трудной проблемы сознания. Кстати, само разделение проблем на две степени сложности произошло совсем недавно: всего-лишь в 1995 году австралийский философ Дэвид Чалмерс провел четкую линию демаркации между трудной и легкими проблемами сознания. До этого ученые часто смешивали их в своих исследованиях, из-за чего возникали недопонимания и логические ошибки.

Легкие проблемы сознания

Существует множество легких проблем сознания. В основном, их изучением занимается нейробиология и нейрофизиология. К примеру, исследование того, в какую зону мозга нужно пустить разряд электрического тока, чтобы испытуемый получил впечатление красного цвета — это легкая проблема. Исследование того, как работает краткосрочная и долгосрочная память — это тоже легкая проблема. Мы даже можем не знать точные ответы на эти вопросы, но мы уверены, что эти ответы вполне достижимы, и нам просто нужно продвинуться вперед в наших исследованиях, чтобы найти их.

Хорошим примером легкой проблемы является исследование удивительнейшей особенности восприятия, не считающейся болезнью, но присутствующей только у небольшого процента людей — синестезии. У таких людей, называемых синестетами, нейронная активность в одной зоне мозга вызывает непроизвольный отклик в другой, из-за чего их восприятие некоторых чувств и мыслей всегда идет бок о бок друг с другом.

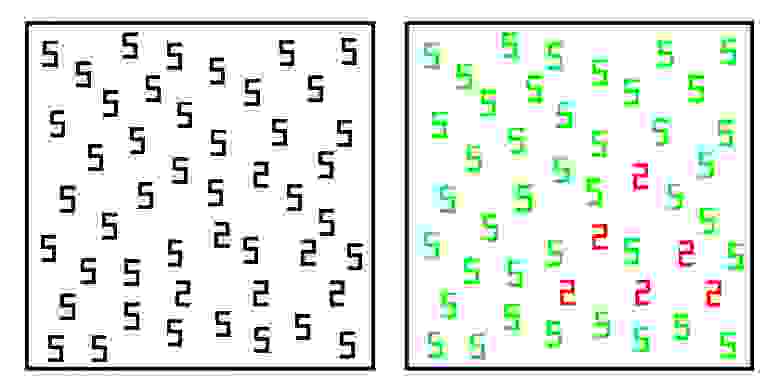

Самая распространенная из форм синестезии — графемно-цветовая. При графемно-цветовой синестезии восприятие букв и цифр смешивается с восприятием цветов. Каждую букву и цифру такие люди видят определенным цветом.

Эта способность позволяет синестетам лучше справляться с некоторыми математическими и грамматическими задачами, а также лучше распознавать буквы и цифры. Например, в следующем тесте графемно-цветовые синестеты гораздо быстрее обычных людей находят двойки в окружении пятерок.

Справа — это то, как графемно-цветовые синестеты видят картинку слева

Справа — это то, как графемно-цветовые синестеты видят картинку слева

Другая форма синестезии — хроместезия. У людей с хроместезией восприятие звуков вызывает непроизвольное восприятие цвета. При звуке определенной ноты человек видит определенный цвет. Какая-то мелодия видится ему более красной, а какая-то более синей. При нажатии на клавиши пианино синестет может видеть целую палитру.

Существует еще множество более редких форм синестезии. Не буду перечислять их все, расскажу лишь о самой забавной. Люди с лексико-вкусовой синестезией чувствуют вкус, когда слышат некоторые слова. Например, слово «баскетбол» может иметь вкус вафель, а слово «это» вкус хлеба, обмакнутого в томатный суп.

Другие формы необычного цветового восприятия вообще могут не иметь ничего общего с работой мозга. Например, такое заболевание как дальтонизм, при котором человек не различает некоторые цвета и оттенки, вызвано исключительно нарушениями в работе глазных колбочек, а не повреждениями структуры мозга.

Крайне важно понимать, что все эти особенности восприятия отражаются в строении глаза и мозга. То есть, имея полную физическую модель строения глаза и мозга определенного человека, можно точно сказать, синестет ли этот человек или нет, дальтоник он или нет. Но к сожалению, исследование подобных проблем ни на шаг не приближает нас к решению трудной проблемы сознания.

Трудные проблемы сознания

Главное отличие трудных проблем сознания от легких заключается в том, что в случае легких проблем сознания, да и вообще любых других научных вопросов вроде скрещивания общей теории относительности с квантовой механикой, нам неизвестен ответ, но мы прекрасно представляем себе формат этого ответа и путь к нему: в случае теории относительности и квантовой механики это будет математическая модель с уравнениями, в случае легких проблем сознания — модель нейронных связей мозга с указанием функций и корреляций каждой функции с сознательным опытом. В случае же с трудными проблемами сознания нам не только неизвестны ответы, но нам даже не ясно, каким должен быть формат этих ответов, и каким образом мы можем их получить. Да и формулировка самих вопросов, честно говоря, нам дается нелегко.

Попробую объяснить разницу между легкими и трудными проблемами на данном примере:

Легкая проблема: Активация какой цепочки нейронов в мозгу порождает квалиа красного цвета, а активация какой цепочки порождает квалиа высокого тонкого звука?

Трудная проблема: Почему, если и то, и другое порождается активацией цепочек нейронов в мозгу, красный цвет так сильно отличается от высокого тонкого звука?

Также трудные проблемы возникают не только для квалиа разных типов, но и для квалиа одного и того же типа:

Легкая проблема: Активация какой цепочки нейронов в мозгу порождает квалиа красного цвета, а активация какой цепочки порождает квалиа синего?

Трудная проблема: Почему одна цепочка порождает квалиа красного, а не квалиа синего, а другая квалиа синего, а не квалиа красного?

Мне кажется, тут просто необходимо привести развернутое объяснение, так как без него вы можете не понять, о чем идет речь. Представьте себе, что вы с другом смотрите на помидор. Вы оба согласны с утверждением, что помидор — красный. Но возможно ли такое, что то квалиа цвета, которое ваш друг испытывает при наблюдении красных предметов и привык называть красным — это то квалиа цвета, которое возникает у вас при наблюдении синих предметов? Мы можем сформулировать эту трудную проблему следующим образом:

Трудная проблема: Одинаковые ли квалиа возникают у разных людей при одних и тех же нейрофизиологических процессах? Возможна ли инверсия цветовых квалиа в сознании разных людей?

На это часто возражают, что цветное зрение у людей асимметрично, то есть например оттенков зеленого человек видит больше, чем оттенков красного, из чего делается вывод о невозможности инверсии цветов. Но это не имеет никакого отношения к данной проблеме, так как исходит из человеческой невозможности вообразить иные цвета. То, что вы не можете представить себе иные оттенки красного, не значит, что таких квалиа не существует у существ, способных на более тонкое различие оттенков красного. Кстати, это размышление наводит нас на еще одну из трудных проблем:

Трудная проблема: Представим себе существо, которое кроме спектра электромагнитного излучения видимого людьми, видит также ультрафиолетовые и инфракрасные волны. Какие невообразимые человеком цвета видит это существо?

Как уже было показано на примере с летучей мышью, трудная проблема возникает при вопросах о сознательном опыте других видов существ.

Легкая проблема: Как физически работает эхолокация летучей мыши и обработка полученного от эхолокатора сигнала в её мозге? Как физически работает разряд электричества, выпускаемый морским скатом?

Трудная проблема: Как чувствуется эхолокация? Как чувствуется выпуск электрического разряда?

Тебе не понять, что я чувствую!

Тебе не понять, что я чувствую!

Комната Марии

Австралийский философ Фрэнк Джексон сформулировал интересный мысленный эксперимент под названием «Комната Марии»:

Мария — учёный, изучающий цвета. Она знает все физические факты о цвете, включая все физические факты о переживании цвета другими людьми, начиная с поведения, который конкретный цвет может вызвать, и вплоть до конкретных последовательностей нейрологических реакций, которые регистрируются при восприятии цвета. Однако она с рождения была заключена в комнате, раскрашенной только в чёрно-белые цвета, и могла наблюдать внешний мир только через чёрно-белый монитор. Когда ей позволят покинуть комнату и выйти в реальный мир, узнает ли Мария что-нибудь новое о цвете?

Фрэнк Джексон утверждает, что она узнает кое-что новое о цвете, когда увидит его в первый раз — то, каково это видеть цвет. Именно, это «каково» — и есть квалиа цвета. Но не все ученые согласны с этим. Многие считают, что так как мозг Марии не натренирован на распознавание цветов, она будет видеть мир черно-белым. Нейробиологи Вилейанур Рамачандран и Эдвард Хаббард рассматривают три варианта возможного развития событий при взгляде Марии на красное яблоко:

Мария скажет, что видит только серый цвет

Мария испытает ложную слепоту. В этом случае она может сказать, что не видит разницы между красным яблоком и яблоком, покрашенным в серый цвет, но когда её попросят указать на красное яблоко, она это сделает.

Мария испытает вау-эффект от субъективного восприятия цвета в первый раз

По мнению Рамачандрана и Хаббарда ответ на этот вопрос нам подсказывает изучение синестетов-дальтоников. Также как и Мария, синестет-дальтоник не может отличать определённые оттенки вследствие нарушения рецепторов. Однако когда он смотрит на цифры, его синестезия позволяет ему ощущать цвета, которых он никогда не видел в реальном мире. Обычно синестеты-дальтоники называют такие цвета марсианскими. А это значит, что Мария, выйдя наружу, испытает вау-эффект и узнает то, каково это ощущать цвет, то есть получит знание о квалиа.

Основной интерес в «Комнате Марии» представляет тот факт, что сама по себе эта задача является примером легкой проблемы сознания. Однако, испытываемый Марией вау-эффект подтвердит тот факт, что квалиа несводимы к описанию физических фактов о восприятии цветов, тем самым подтвердив справедливость поставленной трудной проблемы сознания.

Пробел в объяснении

Можно придумать еще множество примеров, но суть всех вопросов будет одна и та же. Почему же наука не может ответить на эти вопросы?

Все дело в проблеме, которую американский философ Джозеф Левин назвал пробелом в объяснении. Устранение этого пробела автоматически решило бы все трудные проблемы сознания. Суть этого пробела состоит в том, что сознание — это единственная известная вещь, не сводимая к физике. Что это значит?

Атом — это абстракция над взаимодействием элементарных частиц, молекула — это абстракция над взаимодействием атомов, химическая реакция — это абстракция над взаимодействием молекул, биологический процесс — это абстракция над химическими реакциями и физическими процессами, а нейрофизиологический процесс — это абстракция над биологическими, химическими и физическими процессами. Свойства каждого следующего уровня абстракции логически вытекают из свойств предыдущего.

А вот красный цвет не является абстракцией над нейрофизиологическим процессом. Хотя можно найти четкую корреляцию между определенным нейрофизиологическим процессом активации цепочек нейронов в мозгу и восприятием красного цвета, сам красный цвет никак логически не вытекает из описания нейрофизиологического процесса. Это просто объекты разных категорий: любой процесс во внешним мире может быть редуцирован к физике и описан математикой, а квалиа красного цвета не может быть ни редуцировано к физике, ни описано математикой.

Если метафорически представить эти уровни абстракции в виде здания, то получится, что на фундаменте физики, стоят этажи химии, биологии, нейрофизиологии, а этаж сознания просто парит в воздухе ровно над этажом нейрофизиологии. Между этими двумя последними этажами ничего нет — это тот самый пробел в объяснении.

Разрыв в объяснении

Разрыв в объяснении

Из-за пробела в объяснении мы не можем даже точно сказать, у кого или чего есть сознание, а у кого или чего его нет. И это можно сформулировать как очередную трудную проблему сознания:

Трудная проблема: есть ли сознание у компьютерной нейронной сети, воспроизводящей работу человеческого мозга?

Американский философ Нед Блок, вдохновившись известным мысленным экспериментом в теории искусственного интеллекта «Китайская комната», предложил еще более абсурдный, но абсолютно справедливый вопрос под названием «Китайский мозг»:

Предположим, что представителям достаточно большой по численности нации, например китайцам, раздали телефоны и список номеров телефонов других китайцев. Если у китайца звонит телефон, то он согласно данным ему правилам звонит каким-то определенным абонентам в своей телефонной книжке. Эти телефонные связи симулируют нейронные связи, а каждый китаец симулирует работу отдельного нейрона — таким образом, вся китайская нация целиком симулирует работу человеческого мозга. У этой сети есть входы и выходы, подключенные к компьютерной симуляции. На входы подается сигнал из телефонных звонков, подобный тому, который получает мозг от органов чувств, только сгенерированный компьютером. А телефонные звонки на выходе заставляют персонажа симуляции совершать какие-то действия: дышать, говорить, шевелить частями тела, ходить, прыгать. То есть, симуляцию человеческого мозга из китайцев с телефонами подключают к симуляции нашего мира, запущенную на компьютере.

Будет ли такой «китайский мозг» обладать сознанием в том смысле, в котором обладаем им мы? Ответ на этот вопрос затруднен из-за пробела в объяснении.

Китайский мозг

Китайский мозг

Зомби

Также остается неясным, зачем вообще нужно сознание. Зачем, например, при прикосновении к раскаленной сковородке мы чувствуем боль?

Мы можем представить себе некое существо, которое абсолютно идентично нам в строении тела и мозга, но у которого полностью отсутствует сознательный опыт. В философии принято называть такое существо философским зомби. При прикосновении к раскаленной сковородке организмы и человека, и зомби сработают одинаковым образом: рецепторы на коже по нервам передадут сигнал о прикосновении к раскаленному металлу в мозг, а цепочки нейронных связей в мозгу активируются и по нервам передадут приказ мышцам руки сократиться и отдернуть руку от сковородки. Физически наша реакция будет идентичной, но мы почувствуем боль, а зомби не почувствует.

Во всех остальных случаях поведение зомби точно так же идентично человеческому. Ни один нейрофизиолог, исследовав мозг существа, не сможет сказать является это существо человеком или зомби. Это приводит нас обратно к проблеме других умов Лейбница. Мы точно также не можем быть уверены, что у людей вокруг нас есть сознательный опыт.

Но главный вопрос состоит в другом — если поведение и механизм работы мозга зомби неотличимы от человеческих, то зачем вообще мы именно чувствуем происходящие в нашем мозге активации нейронных связей? Почему мы не бездушные машины? Почему мы не зомби?

Подходы к объяснению сознания

Существует множество подходов к объяснению сознания. На самом деле, разновидностей этих подходов так много, что в них довольно трудно разобраться даже самим философам. Я приведу лишь основные из них. Их можно разделить на две основных категории: монизм и дуализм.

Физикализм

Сторонники первого вида монизма — физикализма, утверждают, что сознание происходит из материи. Можно выделить два основных вида физикализма.

Редуктивный физикализм — это идея о том, что феномен сознания можно свести к свойствам материи. Этой точке зрения крайне трудно найти подтверждение — непонятно каким образом можно свести квалиа красного цвета к описанию физических свойств материи. Ведь физические свойства описываются математикой, а красный цвет математикой ну никак не описать.

Другое направление физикализма, элиминативизм, просто напросто отрицает феномен сознания. Элиминативисты считают существование квалиа иллюзией, а саму трудную проблему сознания — выдуманной проблемой. Этот подход не очень популярен среди философов и ученых, так как противоречит данному нам в ощущениях факту существования квалиа.

Идеализм

Сторонники второго вида монизма, идеализма, утверждают, что материя порождается сознанием. Различают два вида идеализма: субъективный и объективный.

Субъективный идеализм отрицает существование независимой от сознания реальности. Этого подхода придерживались такие известные мыслители как Джордж Беркли и Дэвид Юм, но своего апогея это учение достигло у немецкого философа Иммануила Канта. Он писал о различии между феноменами — вещами, как мы их воспринимаем, и ноуменами — вещами, какие они есть сами по себе. Феномены состоят из набора впечатлений — цвета, звука, запаха, вкуса, собранных в единый образ в сознании с помощью мышления. По мнению Канта, когда мы говорим о чем-то, мы говорим именно о феноменальных проявлениях вещей, а о порождающих эти впечатления ноуменах, «вещах самих по себе», мы ничего в сущности сказать и не можем.

Попытаюсь максимально доступно разъяснить мысль Канта. Представим, что перед нами стоит стакан с водой. Что мы можем сказать об этой воде? Её цвет, запах, вкус и даже её мокрота при прикосновении — это всё субъективные ощущения. Её форма также является образом в наших мыслях. Если мы исследуем структуру воды, то обнаружим, что вода состоит из отдельных молекул . То есть вода сама по себе как цельная жидкость — это образ, концепция в наших мыслях, упорядочивающая набор ощущений. Следовательно, говоря о воде, мы говорим о её феноменальных проявлениях, но сказать что-либо о той вещи во внешнем мире, которая порождает наши ощущения и концепции, так называемом ноумене, мы ничего не можем. А следовательно нельзя быть уверенным в самом существовании внешнего мира.

Сведение субъективного идеализма к абсурду порождает солипсизм. Солипсизм исходит из проблемы других умов Лейбница. Если мы не можем быть уверены в существовании других сознаний, то вполне возможен вариант, что существует всего одно сознание — наше. И это сознание выдумывает весь мир, все вещи в нем и всю историю нашей жизни. Этот взгляд никак не может быть опровергнут. Например, если вы установите камеру, чтобы сфотографировать Луну в то время, пока вы на неё не смотрите, то в лучшем случае вы определите, что изображение Луны присутствует на снимке, когда вы на него смотрите. Это совершенно не гарантирует, что сама Луна и даже сама камера существовала в момент фотографирования. Вряд ли кто-то всерьез верит в истинность солипсизма, но эта мысль отлично демонстрирует невозможность доказать существование внешнего мира.

Объективный идеализм отличается от субъективного. Это учение утверждает, что в основе всего сущего лежит некое единое сверхсознание, которое мыслит о вечных абсолютных идеях, тем самым материализуя их. А мы — это лишь крошечные частицы этого сознания, через которые оно изучает само себя. Таким образом, объективные идеалисты отождествляют бытие с сознанием.

Вечным и абсолютным идеям будет посвящена моя следующая статья. Пока что приведу лишь небольшой пример: существование и истинность математического равенства не зависит ни от существования Вселенной, ни от чего бы-то ни было другого. Даже всемогущее божество не смогло бы сделать это равенство неверным.

Философия объективного идеализма лежит в основе большинства мировых религий: иудаизма, христианства, ислама, даосизма, индийской веданты, некоторых школ буддизма. В авраамических религиях его называют Бог, в даосизме — Дао, в веданте — Брахман, в буддийской школе «только лишь сознания» Йогачары его отождествляют с пустотой. В греческой традиции «мировой разум» философы Анаксагор и Пифагор называли Нус, Гераклит называл его Логос, а Платон и Плотин — Единым.

Именно из греческой философии идею о сверхразуме, своей мыслью создавшей весь мир, позаимствовали ранние христианские богословы. Как известно, Евангелие от Иоанна начинается с предложения: «В начале было Слово, и Слово было от Бога, и Слово было Бог». В греческом оригинале Евангелия cлово «Слово» обозначено словом «Логос», у которого в греческом языке множество значений: «cлово» — как в слове «логопед», «учение» — как в слове «биология», и «закон» — от этого значения произошло слово «логика». Как раз в последнем значении это слово и употреблялось философами и богословами. Поэтому первое предложение из Евангелия от Иоанна звучит намного понятнее при его правильном переводе: «В начале был Закон, этот Закон был от Бога, и этот Закон и был Богом». Этот изначальный закон — это идея идей, существующая вечно и независимо от чего бы то ни было еще. В чем-то его можно осуществить с математикой и логическим законом причинно-следственных связей.

И как раз тут христианские богословы наталкиваются на трудную проблему сознания. Пусть действительно существуют некие вечные абсолютные идеи — Логос, но это ведь никак не объясняет феномен сознания, через которое мы наблюдаем настоящий, материальный, а не идеальный мир. Богословы решили эту проблему введением догмата о Троице. Христианский Бог триедин: в нем есть Отец — непознаваемое первоначало, от которого исходит Сын — мир абсолютных идей, отождествляемый с «Логосом», а также Святой Дух, который наделяет людей душой, то есть сознанием. Сознание, исходящее от Святого Духа, материализовало Сына-Логоса, тем самым сотворив весь наблюдаемый мир. Однако, все эти три ипостаси не могут быть отделены друг от друга.

А пр